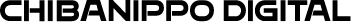

株式会社サン・福介家様の新商品「SDパネル」を案内するホームページを、千葉日報デジタルが企画・制作しました。

https://sdpanel.jp/

「SDパネル」は断熱材の端材をリサイクルし、断熱性能はそのままに低価格を実現した次世代断熱パネルです。その魅力を工務店や建築関係者にわかりやすく伝えることを目的に、ランディングページとして制作しました。

千葉日報デジタルでは、商品の魅力の可視化から、原稿制作・サイトデザイン制作まで一貫して対応しました。

合わせて、ホームページ公開と連動する形で、新商品を告知するプレスリリースも配信しました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000158307.html

単にホームページを制作するだけでなく、プレスリリースによる情報の拡散も同時に行うことで、新商品の認知度向上につなげています。こうした情報発信の企画から複合的な実践まで一貫して対応できるのが千葉日報デジタルの強みとなります。

千葉日報デジタルは、香取市様と「情報発信等に関する連携協定」を結んだことを踏まえ、香取市の情報発信強化サポートに参画しました。

年間を通して職員とのワークショップ等を行い、2024年10月開催の「全国発酵食品サミットinかとり」のPR施策にアドバイスを行ったほか、職員向けの広報研修も実施しました。

また、2024年度後半は、香取市が合併20周年を控えることから、記念事業を考えるワーキンググループの運営に参画しました。

この取り組みは、合併20周年記念事業を新たな視点で検討するとともに、若手職員に事業をつくる実践的な学びを得てもらうことを目的に企画され、5回にわたるワークショップで、記念事業のアイデア出しから絞り込み、予算化を見据えた具体的な事業の組み立てまでを実践してきました。

最終発表会では、若手職員の有志18人が5班に分かれ、半年間かけて検討した記念事業のアイデアを伊藤友則市長ら市幹部にプレゼン。ギネス記録挑戦、VtuberのPR活用、廃校を利用した発酵事業、特産のサツマイモを使ったグルメイベント、ゆるキャライベントなど、各班が個性あふれる事業案を発表しました。

千葉日報デジタルは広報視点を取り入れた事業化のポイントなどをアドバイスし、各事業をシティプロモーションにも生かせるよう磨き上げをサポートしました。

千葉日報デジタルの情報発信コンサルティングをご活用いただいた、ペット関連事業を手掛ける「いぬねこ共生ラボラトリー」様(市原市)が、プレスリリース配信を通して多数のメディア取材を獲得しました。

弊社が事務局を務める「千葉県広報研究会」にて、いぬねこ共生ラボラトリー代表の小坂邊様にお話を伺いました。配信に至る経緯やサポート内容について語っていただいた内容を以下の記事にまとめています。

https://chibakoho.jp/info/491/

なお、今回の情報発信コンサルティングは市原商工会議所の専門家派遣を介してご活用いただきました。

千葉港運協会様のホームページを千葉日報デジタルが企画・制作しました。https://chibaport.jp/

採用活動を中心に情報発信の強化を考えていたことから、「千葉の港で働く」をキーコンセプトとし、協会の概要案内だけでなく、具体的に「港で働くイメージ」が湧くようなコンテンツを多く取り入れました。

千葉日報デジタルでは、採用活動を軸としたコンセプトの企画に向けたヒアリングから、実際のコンテンツ企画、原稿・写真・動画のディレクション、サイト制作まで一貫して対応しました。

単にウェブサイトを制作するだけでなく、「どのようなターゲットに何の情報を届けたいか」という、情報発信の企画段階からご提案できるのが千葉日報デジタルのウェブサイト制作の強みとなります。

袖ケ浦市様が2月に開催した職員向け広報研修で、千葉日報デジタルが企画運営・講師を担当しました。

研修は職員の情報発信力を高めることを目的に、「自治体に求められる『伝わる情報発信』とは?」をテーマに行われました。

前半の座学では「伝えると伝わるの違い」「伝わる情報発信の具体的な手法」などを解説。講師は「届け先のターゲットが何を求めているかに合わせ発信内容やツールを再検討することが重要」と強調しました。

後半は過去に市から発信した事業を題材に、具体的にターゲットを想定して発信内容を見直すワークショップを行いました。参加職員は班ごとに各事業が誰に向けたもので、どう内容や表現を工夫したら伝わりやすくなるかを再検討。最後に班ごとに検討結果を発表し、講師が良い点や改善点のフィードバックを行いました。

鋸南町様が11月に開催した職員向け広報研修で、千葉日報デジタルが企画運営・講師を担当しました。

研修は職員の皆さまにまちの魅力を発信する意欲を高めてもらうことを狙いに開催されました。2部構成で、前半は広報全般に関する基礎を学ぶ座学、後半はプレスリリースを題材に広報に欠かせない文章作成の技術を実践的に学ぶワークショップを行いました。

前半の座学は、連携先である広報PR会社グラヴィティ(千葉市)の山田佳奈恵代表が、自治体に求められる情報発信の基礎を解説。なぜ広報が必要か、鋸南町の魅力は何かなどを受講者とコミュニケーションを取りつつ説明したほか、SNSやプレスリリースの具体的な活用方法や成功事例を紹介しました。

後半のワークショップは、千葉日報デジタルの広報プランナー・中島が担当し、プレスリリースを題材に広報に必要な文章作成の基礎を解説しました。プレスリリース作成に効果的な「メディアフック」の考え方を紹介した上で、実際に過去のリリース文面を作り替えるワークを実施。受講者は実践的な作り替え作業を通して、文章作成のポイントを学んでいました。

千葉日報デジタルでは、今後も鋸南町様をはじめ、千葉県内の自治体の皆さまの情報発信サポートを続けて参ります。

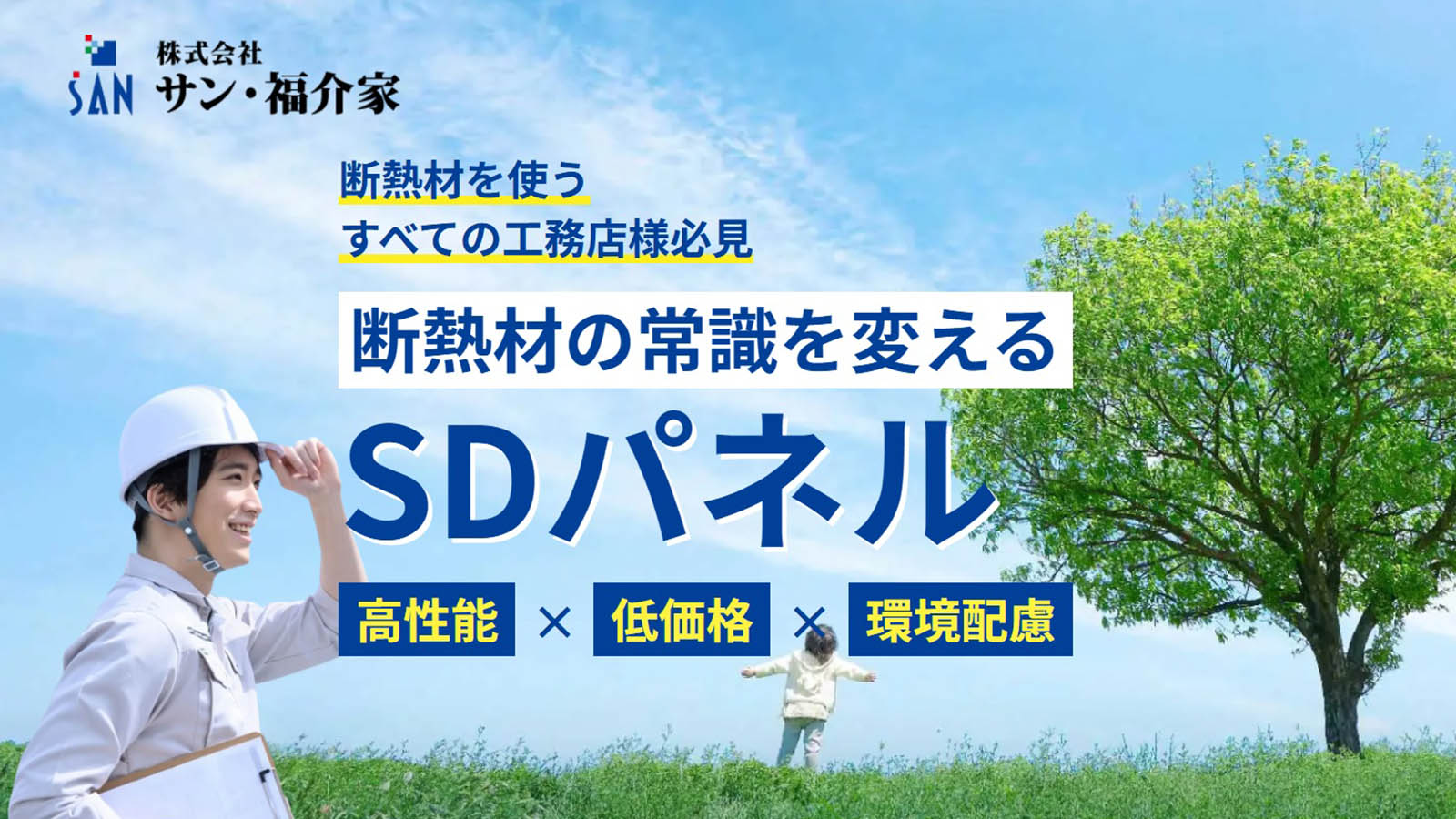

事業者向けの情報発信支援サービスを展開する千葉日報デジタルが講師となり、ビジネスにおける広報の重要性やプレスリリースを活用する際のポイントを解説。後半は参加者が実際に自社のプレスリリースを作成し、講師がその場で内容を添削するワークショップも行いました。

参加者は座学だけでなく、実際にプレスリリースを作る実践も行うことで、自社の事業を魅力的に見せ、広く周知していく方法をより具体的に学びました。

ビジまどは松戸市が開設した公的支援機関で、市内経営者の売上向上を目的に相談事業やセミナーを開催しています。

「市原未来創業プロジェクト」は、市原商工会議所と千葉日報デジタルがタッグを組んで展開する「新しい事業者支援」の取り組みです。昨年度参加した10人の事業者(創業者含む)は、販路拡大・取引先拡大をできるだけ早く実現するため、1カ月半の短期集中でプロジェクトに取り組んできました。ここではプロジェクトがどんな流れで進んできたかの舞台裏を時系列で振り返ります。

◆「市原未来創業プロジェクト」の詳細は、下記PDFでご確認いただけます。

千葉日報紙面PDF

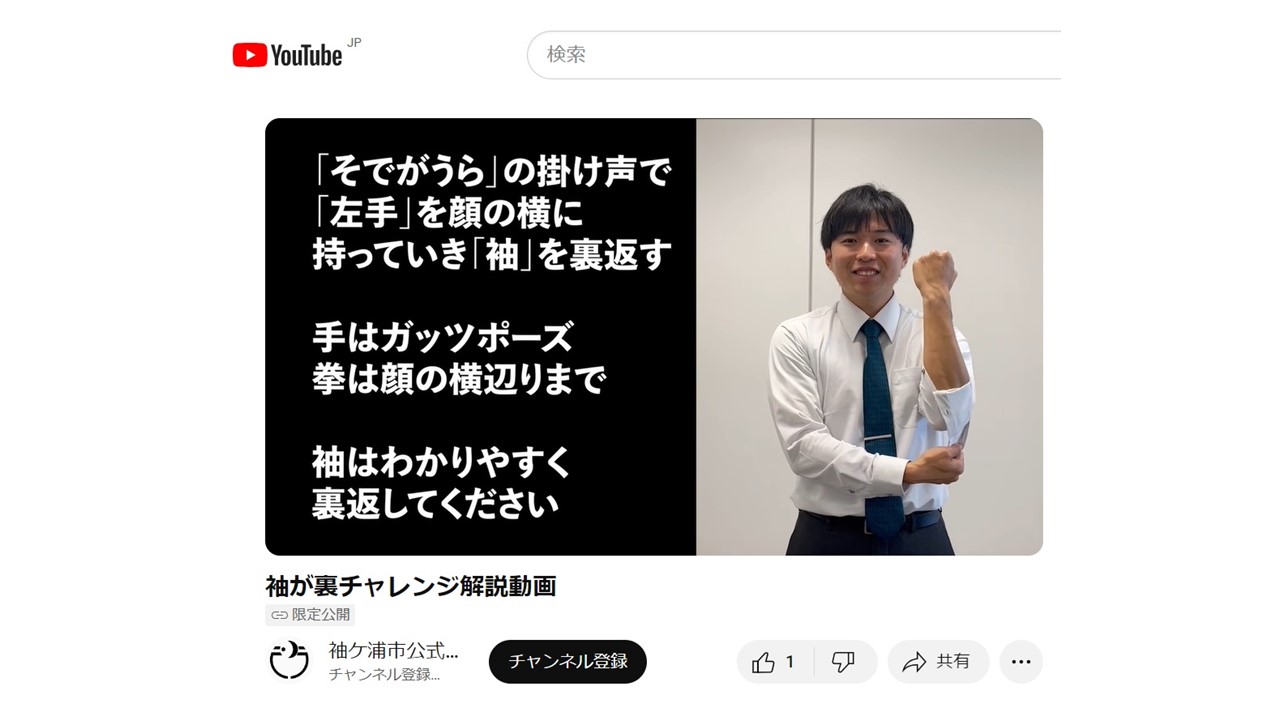

(※ファイルサイズが20MB程度ありますのでご注意ください) シティプロモーションの強化に取り組む袖ケ浦市では、若手職員の広い視野と柔軟な発想をシティプロモーションに生かすべくプロジェクトチームを発足させています。2023年度に取り組んだのはその名も「袖が裏チャレンジ」。「袖を裏返すポーズ」をショート動画で投稿する斬新な企画でした。チームの一員として企画を推進してきた秘書広報課主任主事の柿本健さんに、取り組みのきっかけや専門家によるサポート、今後のプロモーションの方向性などプロジェクトを振り返っていただきました。

(袖ケ浦市 秘書広報課 主任主事 柿本 健さん)

若手主体の動画企画を、第三者的視点でブラッシュアップ

––––今回の動画企画の概要を教えてください。企画政策部秘書広報課 主任主事 柿本 健さん(以下、敬称略)

「袖が裏チャレンジ」と銘打った今回の動画企画は、地名と同じ響きの「袖を裏にする」ポーズをする様子をスマホ等で撮影して、SNSに投稿することで参加できます。2023年度のプロモーション計画では、当初袖ケ浦市の強みを押し出そうとしましたが、なかなかピンとくるものがなく、では逆に弱みはと考えると、知名度が低いことだと思いつきました。そこで、まずはネームバリューの向上を目的に、ショート動画を使って拡散を狙ったプロモーションを行うことになりました。

今年度のプロモーションを担うメンバーは7名です。やはり市のプロモーションは担当課だけでなく、全庁的に行う必要がありますし、時流を捉える情報感度も重要です。そのため、普段は廃棄物処理や庁内のシステム管理、自治会との調整など、シティプロモーションとは直接関連しない業務を担当する、20~30代の若手職員で庁内横断的にチームを編成しました。各々の幅広い経験、年齢層の異なる人間がざっくばらんに意見を交わせる点がメリットだと思います。

(「袖が裏チャレンジ」のTikTok動画)

––––「袖が裏チャレンジ」実施までの、具体的な流れを教えてください。

柿本 施策を検討する中で動画をメインに据える形は比較的早く決まりましたが、難航したのはその中身です。プロジェクトメンバー全員で何度も企画会議をしましたが、当初は良いアイデアが浮かばず、先行きが不安な時期もありました。突破口になったのは、何回目かの会議であるメンバーが、過去に袖ケ浦海浜公園で「同時に袖を裏返した人数」で、ギネス記録に挑戦していたイベントのことを思い出したことです。袖ケ浦市にちなんで「袖を裏返す」という分かりやすさと、ネームバリューに直結する動作、動画への収まりやすさに、メンバー皆が「これだ!」と直感したように思います。

企画の拠り所を見つけたあとはスムーズでした。動画の内容はこちらから一方的に発信するのではなく、コロナ禍に流行ったバケツリレーチャレンジのように、一般の方が代わるがわる動画を投稿してもらう形式が相応しいと判断しました。さまざまな人に参加を促すことで何本もチャレンジ動画が投稿されますし、多方面から名前が売り出せるのではと、今回の「袖が裏チャレンジ」のスタイルが誕生しました。

(「袖が裏チャレンジ」のやり方を紹介するYouTube動画)

––––今回の動画企画では新しい試みもされたそうですが?

柿本 プロジェクトメンバーは毎年4月に入れ替わるため、その意味では、常に新鮮な気持ちで企画に挑戦していますが、2023年度は7月に千葉日報デジタルさんと「情報発信に関する連携協定」を結んだことが大きな変化です。連携協定は袖ケ浦市が行う情報発信にプロの視点を加えることで、プロモーションの強化につなげる狙いがあります。その一環として、今回の企画では、プロジェクトチームの会議にオブザーバーとして参加し、助力いただきました。

例えば、当初動画企画の内容は、市の良いところをアピールする従来路線でしたが、そこで千葉日報デジタルさんが「SNSに出ている自治体の広告は、街の名前を隠したらどれも同じで個性がない」と提言されました。すると、皆が素直にそうだよねと受け止めて、そこから今までのやり方を変えて、弱みを見せたらどうかという方向性が生まれました。こうした通年のプロジェクトは、庁内で従事する職員はだんだんと視野狭窄になりがちです。しかし、第三者が引いた視点で見て、会議のたびに「こういうことですよね」と整理してもらえると、目的や方向性が常にクリアになる点が良かったです。

加えて、動画制作についてもテロップや構成などを一つのパッケージとして意識する、リリースは、まず動画コンテンツという受け皿が揃った段階で打ち出すなど、細やかなアドバイスをいただきました。そのおかげもあって、「袖が裏チャレンジ」ではプロモーション全体の統一感や継続性が保てています。私たちが船を動かす船員だとすれば、千葉日報デジタルさんはその水先案内人として、プロジェクト自体を、どんどん良い方向に進めてくださる感触がありました。

(若手職員のチームに千葉日報デジタルが加わり「袖が裏チャレンジ」の動きを検討していった)

圧倒的な反響を追い風に、一体感あるプロモーションを目指す

––––動画企画の反響はいかがでしょうか?柿本 私がこれまで手がけたプロモーションの中では、最も多くのメディアから問い合わせをいただいています。実際にテレビや新聞媒体への露出が増えていますし、動画自体も40本以上投稿していますが、全て数万再生とかなりの手応えを感じています。

また、庁内的な話では、過去にもSNSで子育て世代の方をメインターゲットに袖ケ浦市のPR広告を出したり、品川駅にデジタルサイネージを掲出したりと、シティプロモーション施策にはかなり力を入れていました。しかし、自治体色が強い硬派なプロモーションが主体だったことや、効果が目には見えなかったこともあり、あまり庁内との一体感を持てていませんでした。ところが、今回のチャレンジでは、若手職員のアイデアが十分に活かされて、プロモーションの雰囲気がガラッと変わりました。おかげで先輩方や他部署の方からも、面白いこと考えるねと、称賛の言葉を多数いただきました。若手職員にとっては、自分たちの取り組みに反響があることが励みになっていると思いますし、シティプロモーション全体としても、アイデアで勝負できたことが自信につながっています。

(柿本さんと袖ケ浦市マスコットキャラクター「ガウラ」)

––––今回の動画企画を踏まえて、今後取り組みたい市のPRはありますか?

柿本 動画プロモーションの強みを実感したため、動画広告は袖ケ浦市の未来への投資として、戦略的に実施していきたいと思っています。最近は市長が市政を紹介する動画を作ったり、千葉日報デジタルさんの協力で情報発信力を高める取組ができたりしているので、情報発信の質だけでなく経路も強化していきたいです。

また、「袖が裏チャレンジ」に関しては、撮影自体は想定以上に順調にできましたが、そこから先の、動画を見てリレー形式で投稿する動きになかなかつながっておらず、2024年度以降は、動画投稿でインセンティブがつくような仕組みづくりが必要だと考えています。「袖が裏チャレンジ」はようやく火がつきはじめたところなので、袖ケ浦市民が撮影する時は、袖まくりのポーズが定番というくらいのムーブメントを作り出せるように、継続して盛り上げていきたいです。 2023年7月に袖ケ浦市様と「情報発信に関する連携協定」を締結した千葉日報デジタルは、協定に基づく研修を行いました。

各課で情報発信業務を担当する職員の皆さまが集まり、「自治体広報で取り組むべきポイント~メディアの有効活用を中心に~」をテーマに自治体広報のあり方を学びました。

前半はセミナー形式で、自治体広報の考え方、マスメディアを有効活用する理由、マスメディアと接点を持つのに効果的なプレスリリースの活用などについて解説しました。

後半はワークショップ形式で、実際にプレスリリースのタイトルをより伝わりやすくする工夫をグループごとに行いました。

弊社から「タイトルを伝わりやすく付けること」が、実は「事業やイベントそのものをどう魅力的に見せていくか」につながることを説明すると、職員の皆さまは納得感のある表情をされていました。

千葉日報デジタルでは引き続き、袖ケ浦市様のシティプロモーション強化をサポートしていきます。