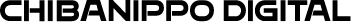

千葉日報グループでは、プレスリリース配信サービス「PR TIMES」を無料で利用できる特別プランをご用意しています。

希望する日から6か月間、3件まで無料で配信することができます。

ご利用を希望する方は、専用のお申し込みが必要となりますので、以下のお問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。

※「お問い合わせ内容」欄に「PR TIMES利用希望」と明記ください。

https://chibadigi.com/contact

プレスリリース配信サービス「PR TIMES」の詳細は以下のご案内をご確認ください。

◆PR TIMESとは? https://prtimes.jp/service/

千葉日報社と千葉日報デジタルは、新サービス「千葉日報ビジネスマッチング」をスタートしました。新聞社のネットワークやコネクションを活用し、千葉県内の自治体・企業・業界団体等と接点を持ちたい企業向けにマッチング機会を提供する仕組みです。

千葉日報社と千葉日報デジタルは、新サービス「千葉日報ビジネスマッチング」をスタートしました。新聞社のネットワークやコネクションを活用し、千葉県内の自治体・企業・業界団体等と接点を持ちたい企業向けにマッチング機会を提供する仕組みです。千葉日報ビジネスマッチングはオープンなプラットフォームではありません。ご相談いただいた企業様との個別ヒアリングを通して目的や対象を明確化し、ビジネスマッチングのお手伝いをしています。事業の大小、サービス範囲の大小にかかわらずお気軽にご相談ください。

詳しくは以下の「千葉日報ビジネスマッチング」専用サイトをご確認ください。

https://chibadigi.com/bm

千葉日報社と千葉日報デジタルは、自治体広報担当者向けの「自治体広報カンファレンス」を初めて開催しました。当日は19自治体から29人が参加。プレスリリースの活用やメディアに伝わりやすい情報や企画の作り方を解説させていただきました。

千葉日報社と千葉日報デジタルは、自治体広報担当者向けの「自治体広報カンファレンス」を初めて開催しました。当日は19自治体から29人が参加。プレスリリースの活用やメディアに伝わりやすい情報や企画の作り方を解説させていただきました。「自治体広報カンファレンス」は、情報発信ツールの多様化に伴い自治体広報のあり方が大きく変化する中、効果的な広報を知ってもらうと千葉日報グループとPR TIMESが共同で企画しました。

千葉日報グループでは引き続き、千葉県内の自治体をはじめ、企業や団体の皆さまの広報サポートに取り組んでいきます。

「自治体広報カンファレンス」の詳細は以下からご確認いただけます。

・千葉日報オンライン記事(開催当日の様子)

・プレスリリース(開催概要)

皆さん、こんにちは。千葉日報デジタルの中島です。千葉日報デジタルは、千葉県の新聞社・千葉日報社の子会社として2021年に設立されました。

われわれのミッションは、新聞社が持つ情報発信ノウハウにデジタル技術を絡め、県内事業者の皆さんの情報発信力強化をサポートさせていただくことにあります。

本稿では「新聞社から見た中小企業のメディア活用法」をテーマに、皆さんが今取り組むべき情報発信について解説していきます。

◆中小企業あるある

皆さんの会社でこんな「あるある」はないでしょうか?

《せっかくいい新商品を開発したのに、なんで認知度が上がらないんだろう》

《もっとこのサービスの情報が広まれば、使ってもらえる取引先増えそうなのに・・・》

《事業内容を知ってもらえたら、いい人材の採用に役立つと思うんだけどなあ》

これらの問題は、「商品の認知度」「販路拡大」「人材採用」など異なる「あるある」に見えますが、実は、根本にある原因は「広報力の不足」といえます。

自社の商品・サービス・事業内容を広く周知できていないがゆえに、販売が思わしくなかったり、人材採用に困ったりする事態が起きているのです。

◆広報力を上げるには?

では、広報力を上げるにはどんな手を打ったら良いのでしょうか? さまざまな方法がある中で、ひとつの有効な方法は「メディアの活用」です。

なお、一口にメディアといっても、マスメディア(新聞・テレビ等)、ソーシャルメディア(ツイッター・インスタグラム等)など、さまざまな分類がありますが、本稿では「マスメディアの活用」に特化して話を進めます。

マスメディアを活用する利点はいくつかあります。ひとつは、マスメディアに取り上げられると情報が一気に拡散され、認知度の向上につながる点です。新聞やテレビは多くの閲覧者を抱えているため、地道な情報発信に比べ一度の掲載による情報拡散力は高くなります。

もうひとつは、歴史あるマスメディアは信頼性が高いため、そこに掲載されることで箔が付き、取り上げられた側の信頼性が高まる点が挙げられます。掲載された記事などは営業ツールとして売り込みに展開することも可能です。

マスメディアにうまく自社を売り込み、取材されれば「中小企業あるある」の課題が解決につながる可能性が十分あります。

◆メディア活用の落とし穴

ですが、メディア活用にもいくつか落とし穴があるので注意が必要です。ひとつは、取材する対象を決めるのはマスメディア側だということです。いくら自社の商品やサービスを売り込んでも、マスメディア側で「これは取り上げて広く周知すべきだ」と判断されない限り、取材されることはありません。

もうひとつは、マスメディア側に「ぜひ取材したい」と思わせるには、それなりの売り込むテクニックが必要だという点です。

単に「新商品を開発しました」だけでは、よほどその商品が画期的でない限りマスメディア側の触手は動きません。「○○という社会問題を解決するために新商品を開発した」「このサービスを利用すると千葉県の企業がこう変わる」といった意味付けを行い、さらにそれらの意味を含め、しっかりマスメディア側に伝えないと取材にはつながりません。

こうした一連の作業を行う場合、大企業であれば広報部が対応しますが、中小企業は広報部がない、または総務部門などと兼務といったケースが多く、対応が後手に回りがちです。こうした「誰が対応するか」という人的問題もクリアする必要が出てきます。

◆メディア活用のコツ

こうした利点と注意点を踏まえた上で、マスメディアを活用する際のコツを解説していきます。

ひとつめのコツは「記者クラブの活用」です。各自治体には記者クラブがあることが多く、新聞・テレビの記者が所属しています。当該の記者クラブに所属するのは多くそのエリアを担当する記者のため、うまく関係性が築ければ取材を依頼しやすくなります。

ふたつめのコツは「プレスリリースの有効活用」です。プレスリリースはメディアに対して発表したい内容を端的にまとめた資料のことで、取材を依頼する際に必須のアイテムとなります。

「どんな商品・サービスなのか」「いつ・どこで販売するのか」といった基礎的な情報から、「どうして開発したのか」「これを販売することで社会にどんな効果が還元されるのか」といった意味付けまでを簡潔にまとめることで、取材のきっかけをつかむのに役立ちます。

記者クラブに取材案内を出す際もプレスリリースを配布するのが一般的です。マスメディア側が取材をするかどうかの判断材料とする資料のため、商品開発と同じくらいの熱量で内容を充実させることが求められます。

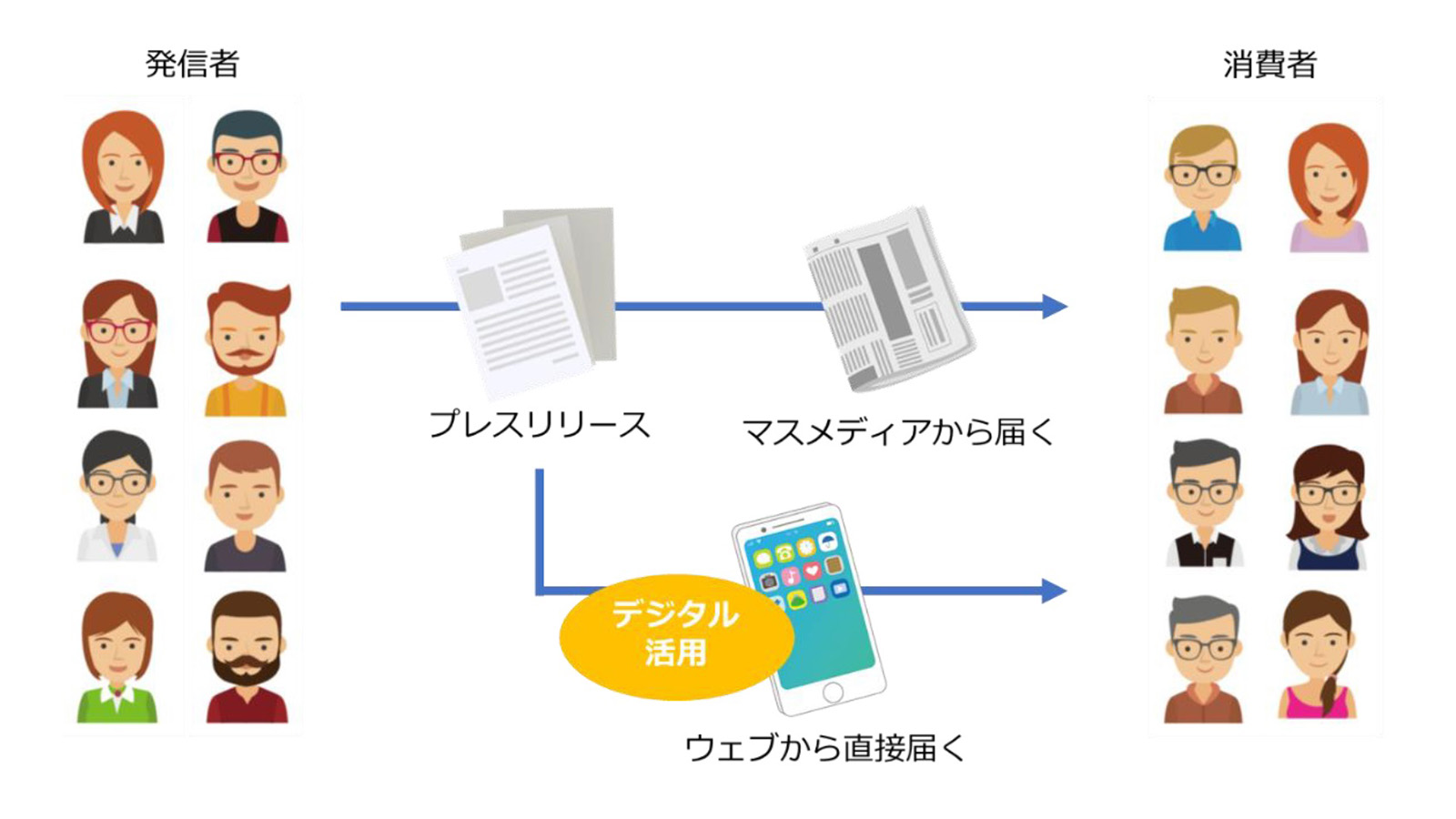

◆デジタル活用も視野に

さらに、みっつめのコツは「デジタル活用を視野に入れること」です。マスメディアの活用は一昔前であれば、前述の「記者クラブでプレスリリースを配布する」のが一般的でした。

ですが、現在は「プレスリリースをウェブ上で配信する」というサービスも登場しており(PR TIMES等)、地域限定の記者クラブの枠を超えたプレスリリースの配信が可能となっています。

デジタルを活用してプレスリリースを配信する利点は、マスメディアへの情報提供と同時に、一般のインターネット利用者にも直接リリース内容を見てもらえることです。プレスリリースの内容がそのまま1枚のウェブページになるので、インターネット上での情報発信の効果も生まれます。

従来のマスメディア活用に加え、新たにデジタル活用を視野に入れることで、広報力強化の幅はぐっと広がります。以上3点がマスメディア活用のおおまかなコツです。

◆まとめ:解決の近道へ

ここまでの話をまとめます。

①中小企業は販路拡大や人材採用でさまざまに課題を抱えている。

②それらを広報力で解決できる可能性があり、マスメディアの活用がひとつの手段。

③マスメディアの活用は情報が一気に広がって販路拡大などにつながる利点がある一方、取材はマスメディア側の判断に委ねられるので注意が必要。

④マスメディアの取材を促すために記者クラブやプレスリリース、デジタルツールの活用を理解し、丁寧に実践する必要がある――となります。

また、本稿で解説した内容を中小企業が個々に実践していくには人的リソースの問題も出てきます。自社内に専門的な知見がなく、人的リソースも不足している場合は、地域の経済団体などに相談の上、必要なサポートを受けるのが解決の近道といえるでしょう。

(株式会社千葉日報デジタル 中島悠平)

※この記事は千葉県中小企業団体中央会様の会報誌「中小企業ちば」(令和5年4月号)に掲載されたものを転載しています。

◇ ◇ ◇

千葉日報デジタルでは、上記のような中小企業の広報や情報発信に関するお困り事の解決をサポートさせていただいております。

ご興味がおありの事業者様は、お問い合わせよりご連絡いただけますと幸いです。

【開催日時】

2023年2月19日(日)13:00開演(12:30開場、15:30終了予定)

【会場】

鋸南町立中央公民館(鋸南町吉浜516番地)

【料金】

入場無料(事前予約は不要。直接会場にご来場ください)、定員200人

本シンポジウムのイベント企画・運営を千葉日報デジタルが受託させていただいております。

詳しくはこちら。

千葉日報社と千葉日報デジタルが運営する「ちばSDGsレポート」は、千葉県内で展開されるさまざまなSDGsの取り組みを紹介する広報プラットフォームです。

2022年8月の正式オープン以来、千葉県内の事業者・団体・自治体の皆さまのSDGsの取り組みをご紹介するとともに、多くの方に閲覧をいただいてきました。

このほど、さらにSDGsの活動の広報を強化しようと、無料で使える記事投稿機能を追加しました。

自社で書いた記事を手軽に投稿できるようになり、これまで以上にSDGs活動の周知にご活用いただけると考えております。

詳しくは「ちばSDGsレポート」をご確認ください。 多くのご利用、お待ちしております。

新聞社の持つリソースを御社の事業で活用しませんか?

千葉日報グループでは、タッグを組んで事業を組み立てていく

パートナー企業様を募集しています。

千葉県の新聞「千葉日報」は2022年、創刊65周年を迎えました。この間、メディアを取り巻く環境は大きく変化し、今もなお変化を続けています。

こうした変化を新たな飛躍へとつなげようと、「千葉日報」を発行する株式会社千葉日報社、子会社の株式会社千葉日報デジタルは合同で、【千葉日報ビジネスパートナーズ】という仕組みを新たにスタートします。

新聞社グループが持つさまざまなリソースを事業に活用したい企業様をパートナーとしてお迎えし、タッグを組んで新たな事業を組み立てていきたいと考えております。

以下に仕組みの詳細、応募方法などを記載しています。「千葉県を一緒に盛り上げていきたい」という意欲のある企業様のご参加をお待ちしております。

そもそも新聞社のリソースとは?

新聞社は新聞の発行だけが業務とみられがちですが、実際にはそれ以外にもさまざまな業務を行っています。

千葉日報社では、新聞発行に連動する形でのネットニュース配信、スポーツ・文化イベントの企画運営、政治経済関係者向け定期交流会の開催などを行っています。

2021年に設立した子会社・千葉日報デジタルでは、企業・団体・自治体向けの情報発信サポート事業、商品開発・販売促進・各種制作業務などを行っています。

また、「地域メディア」として長年地域とともに歩んできた経緯から、産官学にさまざまなネットワークを持っていること、また「新聞社」としての信頼性を持っていることも、目には見えないながら重要なリソースといえます。

千葉日報グループの「強み」を項目ごとに列挙すると以下のようになります

多様なメディアリレーション

・唯一の千葉県紙「千葉日報」を発行していること。

・年間1億PV超のニュースサイト「千葉日報オンライン」を運営していること。

・友だち約50万人のLINE公式ニュースアカウントを持っていること。

・Yahoo!/Google/スマートニュースなど多様なネットニュース媒体と連携していること。

など

多様な事業展開

・長年、県民に愛されるスポーツ、文化イベントの企画運営を行っていること。

・政治経済関係者向け定期交流会を開催していること。

・企業/団体/自治体向けの情報発信サポート・コンサルティングが実践できること。

・外部事業者と連携した新商品・新サービス開発が展開できること。

など

特徴的な機能

・新聞制作で培った正確で分かりやすい取材力・原稿作成力を持つこと。

・産官学にさまざまなネットワーク・コネクションを持っていること。

・広報PR/広告の計画を柔軟に立てられ、かつ実際に情報発信を実行できること。

・「新聞社」が持つ信頼性をビジネスに応用できること。

など

千葉日報ビジネスパートナーズとは?

千葉日報ビジネスパートナーズ(CBP)は、新聞社グループが持つさまざまなリソースを事業に活用したい企業様にパートナーとして登録いただく仕組みです。

登録いただいたパートナー企業様には、新聞社グループと「対等な関係」でタッグを組み、新たな事業を組み立てていただくことが可能となります。先に挙げたさまざまなリソースを活用し、双方にメリットのある事業を一緒に組み立てることが可能となります。

単に「広報・広告分野の強化」だけでなく、「新規事業開発」「情報プラットフォームの新設」「事業者同士のコラボ企画」など幅広い展開を視野に入れることができます。

千葉日報ビジネスパートナーズにご登録いただくメリット

◆新聞社グループと対等にタッグを組んで新たな事業を展開できます。

◆リソースは多様にあるため、これまでの新聞社の枠組みを超える企画も展開可能です。

◆新聞社が得意とする「広報・広告分野の強化」だけでなく、まったく新しい「新規事業開発」にも活用いただけます。

千葉日報ビジネスパートナーズにご登録を希望される企業様は、千葉県内に拠点があることが条件となります。それ以外は規模の大小、業種などは問いません。

登録に関する費用、登録後の会費なども一切発生しません。

なお、お申し込みいただいた後、担当者による面談が必須となりますのでご了承ください。

お申し込み

千葉日報デジタルホームページの「お問い合わせ」フォームから、「千葉日報ビジネスパートナーズ希望」と明記の上、必要事項を記入し、送信してください。追って担当者から面談の詳細についてご案内します。(登録をご希望の場合、面談は必須となります)

面談にて役務区分、商流などで合意に達した場合、千葉日報ビジネスパートナーズへの登録契約ができます。随時お申込みください。

千葉を一緒に盛り上げていきたいという意欲のある企業様のご参加をお待ちしております。

10/15開催の「市原未来創業プロジェクト」ビジネスオーディションの模様を、各メディアで紹介しています。

ビジネスオーディションの狙い、当日の様子、審査結果などがまとめられていますので、ぜひご覧ください。

◆千葉日報オンライン

市原未来創業プロジェクト 6社が事業プラン熱弁 1位は看板アート坂本さん

https://www.chibanippo.co.jp/news/economics/987523

◆PR TIMES

創業者支援「ビジネスオーディション」初開催 多彩な6社が地域密着の新たな事業をプレゼン

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000075250.html

◆YouTube(当日の様子をアーカイブ映像でご覧いただけます)

市原商工会議所YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/watch?v=qQNQK8IK-uo

【ちばSDGsレポート】https://sdgs.chibanippo.co.jp/

「ちばSDGsレポート」は、千葉県内で展開されるさまざまなSDGsの取り組みをご紹介する広報プラットフォームです。千葉日報グループが新聞制作で培った正確で分かりやすい記事を通して、SDGsの取り組みをご紹介しています。

「ちばSDGsレポート」の活用方法については、「ちばSDGsレポートとは」をご確認ください。

また、「ちばSDGsレポート」への記事掲載のご相談は「お問い合わせ」フォームよりご連絡いただければ幸いです。

記事掲載以外にも、「SDGsの取り組みを始めたいが、詳しいやり方がわからない」「SDGsを事業に取り入れるにあたり、協業できるパートナーを探したい」といったご相談にもお応えしております。

この「ちばSDGsレポート」をきっかけに、個々の取り組みが多くの人に届き、さらに新たなSDGsの活動が展開されていくことを期待しています。

千葉日報デジタルが情報発信サポートを展開させていただいている臼井地区商店会連合会様(千葉県佐倉市)の事例が、日経新聞に掲載されました。◆進む商店街のデジタル化 首都圏、新たな客層獲得へ

千葉日報デジタルは2022年度も引き続き、同連合会に加盟する臼井ショッピングセンター協同組合様の情報発信サポートを展開していきます。

これまでの展開事例は以下からご確認いただけます。

◆地域の抽選キャンペーン告知に、「ネット広告」を活用。スマホを使う新たな客層の掘り起こしを実現

◆中小企業が陥りがちな「デジタル化の罠」とは? 地域商店会の事例から考える、デジタル活用に必要な姿勢