企業の情報発信を

まずは資料請求企業活動のすべてに

「情報発信」は不可欠

千葉日報デジタルの役割

販路拡大、集客強化、人材確保・・・企業のさまざまな活動で「情報発信」は欠かせません。商品を買ってくれる消費者に、お店に来てくれるお客さんに、これからの会社を担う求職者に、それぞれ合った情報を伝えていく必要があります。

千葉県の新聞社グループである千葉日報デジタルは、こうした企業の皆さまに不可欠な情報発信をサポートするサービスを展開しています。取材・記事化やニュース配信を通して培った「魅力的なコンテンツをつくる力」、そして「コンテンツを最適に発信する力」を、企業の皆さまにご活用いただいています。

ビジネスの成長へ、

情報発信を強化する

千葉日報デジタルの情報発信支援サービス

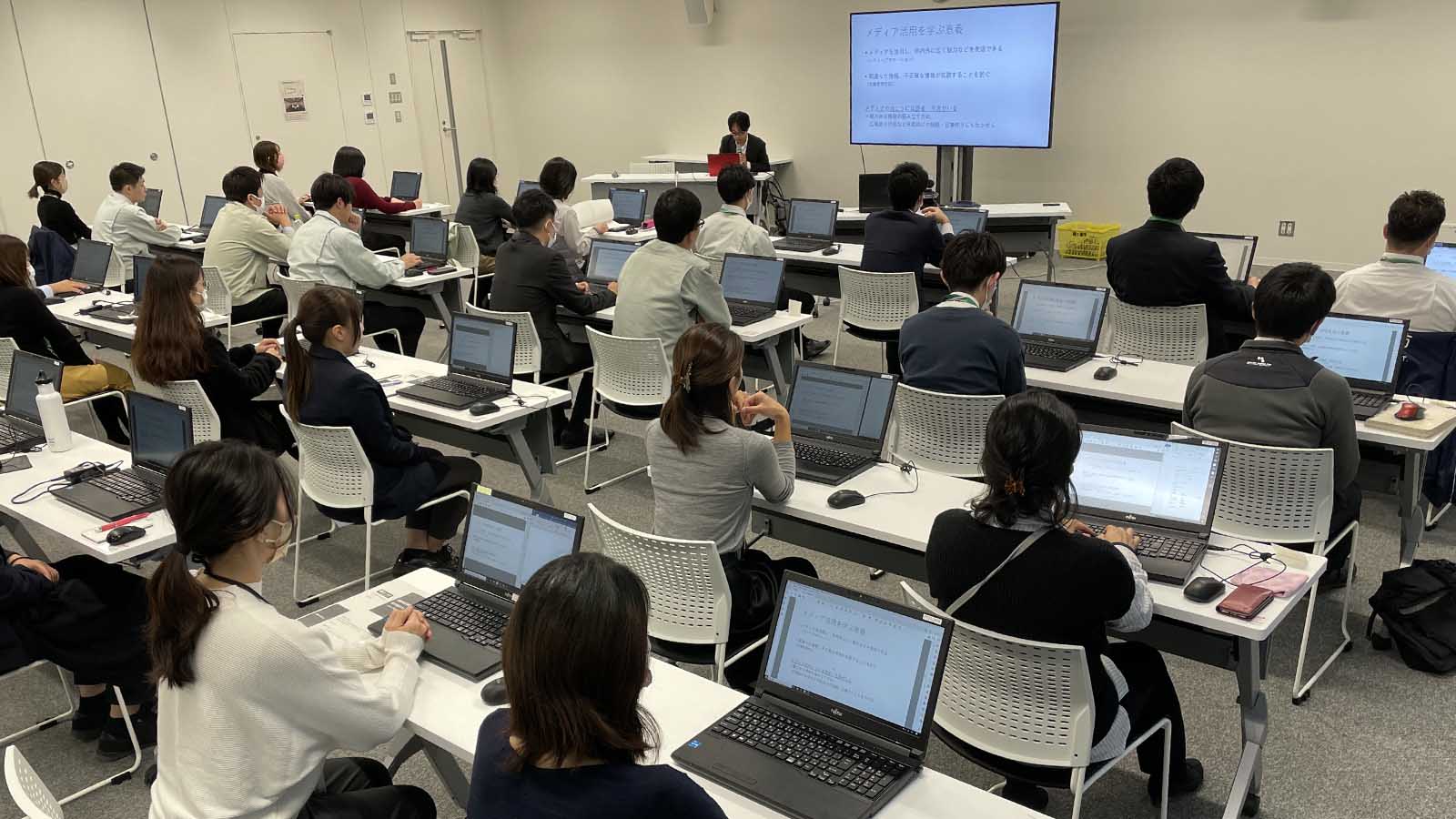

メディア活用の

ノウハウをご提供

千葉日報デジタルの強み

情報発信に効果的に取り組むには、【魅力的なコンテンツをつくる】と【コンテンツを最適な方法で発信する】という2つの工程が必要になります。

母体の千葉日報社は新聞社として日々、取材や記事化を通して【魅力的なコンテンツをつくる】ことを実践し、さらに新聞やウェブサイトを通して【コンテンツを最適な方法で発信する】ことも実践しています。

千葉日報デジタルでは、こうした新聞社ならではの「メディア活用のノウハウ」をご提供することが可能です。それにより企業の皆さまの理想的な情報発信の実現をお手伝いいたします。

千葉の企業・団体・自治体で

多数導入

情報発信支援の実績

プレスリリース

お知らせ

弊社からのプレスリリースやお知らせをメールマガジンにて不定期でお届けしています。

ご希望の方は登録ボタンからお願いします。